9月23日下午,华中师范大学教育学院罗祖兵教授在线上为我院师生做了题为《知识的分类与有效教学——基于核心素养培育的思考》的讲座。我院程龙老师主持了讲座,全院师生100余人线上参加。

罗祖兵的讲座主要围绕什么是知识、知识的核心定义与区分、知识的分类及教学策略三个方面进行。

关于什么是知识。罗祖兵认为,学术研究中应优先依托学术性词典界定概念,而非依赖通用工具书。他从哲学视角梳理了不同学派对知识的解读:理性主义以柏拉图为代表,将知识限定于理性范畴,感性认知仅归为“意见”;经验主义虽常与亚里士多德关联,但罗祖兵纠正道,亚里士多德实则更接近理性主义,其关于物体运动的理论后来被伽利略通过实验推翻,这一科学史案例生动展现了“理性思辨”与“实证检验”的差异;实用主义则将知识视为行动工具,阐释“够用就好”的实用主义内核,同时以“记笔记”作喻,提醒避免过度追求形式而偏离实用本质。在postmodernism(后现代主义)视角下,罗祖兵提出“知识本质是个人体验”的核心观点。他批判传统教育学绪论课“脱离实践、学完就忘”的弊端,指出后现代知识观比实用主义更具包容性,允许非实践性的认知路径,且知识不仅是理性的,更包含情感、审美的个性化维度。

关于知识的核心定义与区分。罗祖兵指出,知识与信息的根本区别在于:知识存留在人的大脑中,是与人的感官、已有经验相联系的;信息则可以脱离人存在于书籍、服务器等任何介质上。并提出了多个颠覆传统认知的观点:其一,“素养=知×信×行”,三者是乘积关系而非加法——任一要素为零,整体素养即崩塌,反对“只学知识不践行”的教条式学习;其二,“知识≠信息”,书本、数字载体存储的仅是信息,唯有内化为个人体验、与现有知识体系关联的才是知识,如教师资格证考试中死记硬背的内容,若未结合实践,便只是“短暂的信息”;其三,知识发展的“神学—形而上学—科学”三阶段并非替代关系,而是叠加共存,且与儿童认知发展高度契合。

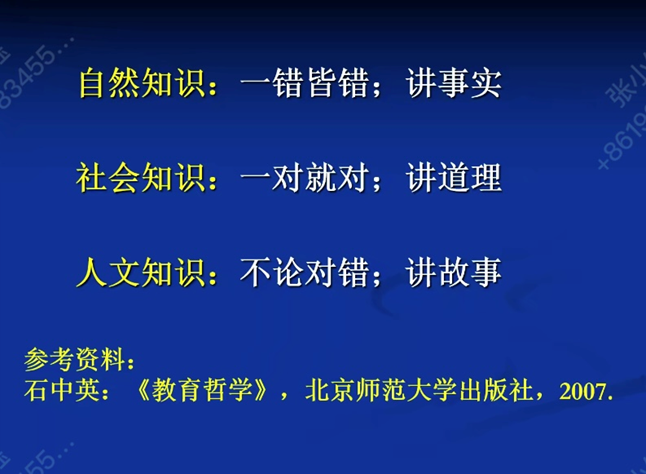

关于知识的分类及教学策略。罗祖兵将知识划分为“自然知识、社会知识、人文知识”三大类别,并结合性质差异提出针对性教学策略,破解“用单一方法教所有知识导致教学失效”的困境。

程龙老师对罗祖兵教授的精彩发言进行了总结。他指出,罗教授的讲座构建了 “知识本质哲学辨析—知识分类方法论—教学实践应用”的三层架构,既通过概念创新与史料案例深化了理论认知,又以“自然知识讲实验、社会知识讲道理、人文知识讲故事”的结构化策略,为教学实践提供了可操作的路径。“尤其对研究生而言,这不仅是一次知识普及,更是研究性思维与教育洞察力的启蒙。”

本次讲座不仅帮助师生厘清了知识分类与有效教学的核心逻辑,也引发了大家对当前教育实践困境的反思。

撰稿:张小钰

初审:马芬

复审:朱晟利

终审:周婷婷

作者:四川师范大学教育科学学院 编辑:马芬